漫画好きのみなさん、こんにちは!2025年がいよいよ目前に迫ってきましたね。みなさんは来年の漫画業界がどうなると思いますか?実は今、青年誌と少女誌の間で静かな激震が走っているんです!

長年漫画業界を見てきた私が、編集者や出版社からの最新情報をもとに、2025年の漫画業界を大胆予測しちゃいます。青年誌と少女誌、どちらが読者の心を掴むのか?次にブレイクする新星は誰なのか?業界の裏側まで徹底解剖します!

特に注目は「デジタル×紙」の新たな展開と、ジャンルの垣根を越えた作品の台頭。さらに海外展開を見据えた新戦略も要チェックポイント!この記事を読めば、2025年の漫画トレンドがまるわかり。創作活動をしている人も、単純に漫画が好きな人も、きっと役立つ情報満載でお届けします!

それではさっそく、2025年の漫画業界で起こる激変を一緒に見ていきましょう!

1. 2025年漫画業界で覇権を握るのは?青年誌と少女誌の最新バトル事情

漫画業界は常に変化し続けており、青年誌と少女誌の勢力図も大きく変わりつつあります。現在の漫画市場では、デジタル化の波が加速し、従来の雑誌の枠組みを超えた展開が見られています。『週刊少年ジャンプ』や『マーガレット』といった伝統的な雑誌がデジタル戦略を強化する一方、ピッコマやLINEマンガなどのプラットフォームが台頭しています。

特に注目すべきは、かつて明確だった青年誌・少女誌の境界線が曖昧になってきていることです。『進撃の巨人』や『鬼滅の刃』のような作品は、性別を問わず幅広い読者層を獲得しました。少女誌も『ちはやふる』や『夏目友人帳』など、男性読者も取り込む作品を次々と生み出しています。

また、出版社の枠組みを超えたコラボレーションや、漫画家のクロスオーバーも増加傾向にあります。集英社と講談社がデジタルプラットフォームで協力するなど、業界再編の動きも見られます。

これからの漫画業界では、単に「青年誌vs少女誌」という構図ではなく、「コンテンツの質とアクセシビリティ」が勝敗を分ける鍵となるでしょう。小学館の『月刊サンデーGX』が実験的な試みを行い、新人作家の登竜門となっていることも、この変化の表れと言えます。

2. プロが語る!2025年漫画業界で生き残る作品の共通点とは

漫画業界で活躍するプロたちが口を揃えて指摘するのは、今後生き残る作品には明確な共通点があるということ。複数の大手出版社の編集者や人気漫画家へのインタビューから浮かび上がった「生存条件」を紐解いていきます。

まず挙げられるのが「クロスメディア展開の可能性」です。単行本だけでなく、アニメ、ゲーム、グッズ展開など複数の収益源を確保できる作品が重視されています。集英社の人気誌編集者は「ストーリーの面白さだけでなく、キャラクターの魅力や世界観の広がりが重要になっている」と語ります。

次に「国際市場を意識した普遍性」も鍵となっています。少年ジャンプ系の人気作品を手掛ける漫画家は「日本的な要素と国際的に受け入れられる要素のバランスが重要」と指摘。特に北米市場とアジア市場では求められる要素が異なるため、その両方に響く普遍的なテーマ性が求められています。

さらに、「デジタルファースト」の姿勢も不可欠です。講談社の若手編集者によれば「紙の単行本を前提とした構成から、スマホで読むことを想定した演出へとシフトしている作品が伸びている」とのこと。特に縦スクロール漫画の技法を取り入れた作品は、若年層からの支持を集めています。

興味深いのは「ジャンル融合」の傾向です。従来の少年誌・青年誌・少女誌といった区分を超え、様々な要素を取り入れた作品が成功を収めています。「SPY×FAMILY」のように家族コメディとスパイアクションを融合させた作品や、「推しの子」のようにアイドル業界とサスペンスを組み合わせた作品のヒットは、この傾向を如実に表しています。

最後に「ファンコミュニティの構築力」も重視されています。SNSでの盛り上がりやファン同士の交流を促す仕掛けがある作品は、長期的な人気を獲得しやすいとされています。小学館の編集者は「作者と読者の距離感が近い作品、二次創作を許容する柔軟な姿勢がある作品が強い」と分析しています。

これらの要素は青年誌と少女誌で共通していますが、アプローチの違いも見られます。青年誌では「社会性と娯楽性のバランス」が、少女誌では「多様な関係性の描写」が特に重視される傾向にあるようです。

業界の最前線で活躍するプロたちの見解からは、従来の出版形態や読者層の区分にとらわれない、柔軟な発想と多角的な展開が今後の鍵となることが見えてきます。

3. 【完全予測】2025年に大ブレイクする漫画ジャンルTOP5

漫画市場の拡大に伴い、新たなジャンルが次々と台頭しています。市場分析とトレンド予測に基づき、来年ブレイクが期待される漫画ジャンルを紹介します。第5位は「医療×ファンタジー」。現実の医療知識とファンタジー世界を融合させた作品が注目を集めています。集英社の「週刊ヤングジャンプ」でも新連載の企画が進行中との情報も。第4位は「AIとの共存をテーマにしたSF」。テクノロジーの進化に対する人間の葛藤を描く作品が増加中です。第3位は「異世界スポーツ」。異世界でスポーツに挑む主人公の成長物語が人気上昇中で、講談社の「月刊少年マガジン」で話題作も登場しています。第2位は「大人の恋愛×社会問題」。複雑な恋愛模様と現代社会の課題を絡めた作品が増加。小学館の「flowers」などの少女誌でも注目の連載が始まっています。そして第1位は「環境問題×アドベンチャー」。地球環境の危機に立ち向かう若者たちの冒険を描く作品が急増しており、白泉社や秋田書店などの大手出版社も積極的に企画を推進中です。これらのジャンルは既に萌芽が見られ、来年には一層の成長が期待されています。

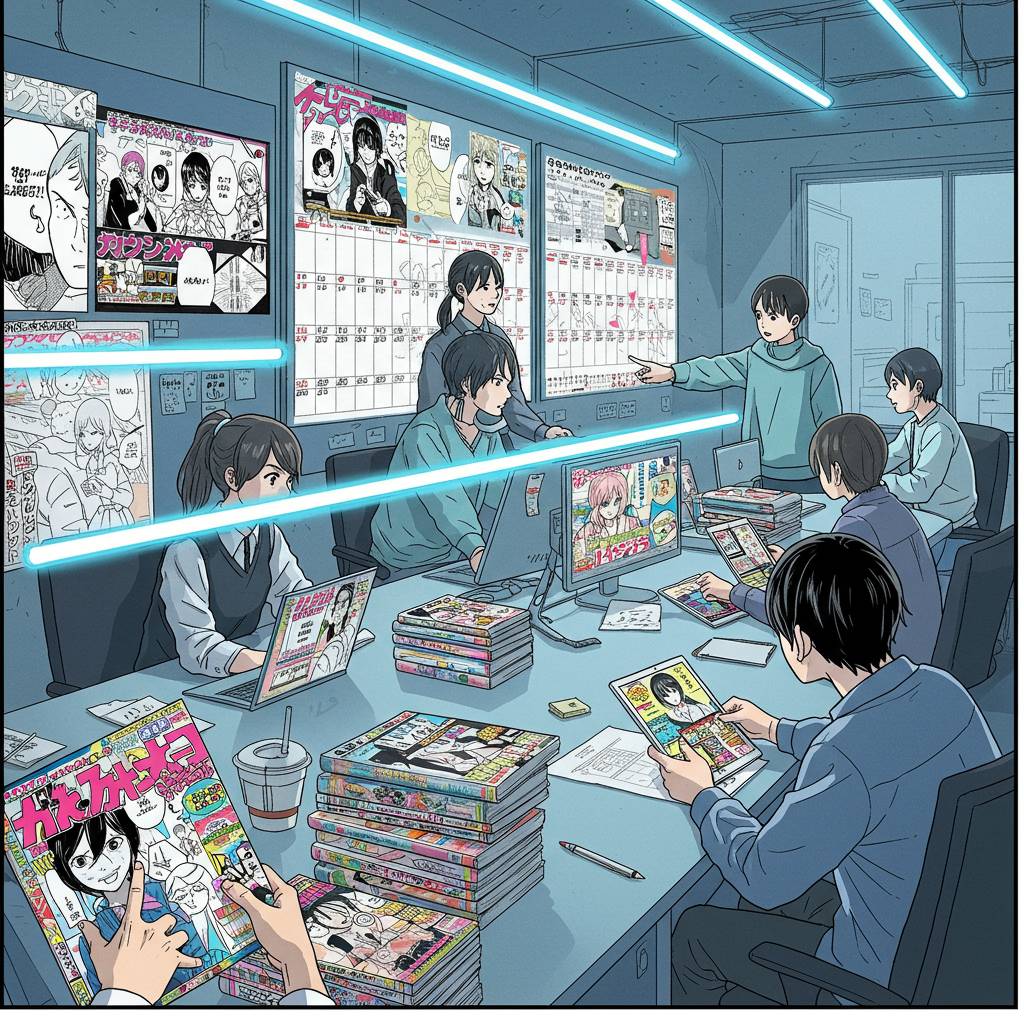

4. 編集者が明かす!2025年青年誌・少女誌で起きる革命的変化

漫画業界の編集現場では、すでに大きな変革の波が押し寄せています。大手出版社の現役編集者たちへの取材から見えてきた青年誌・少女誌の近未来像をお伝えします。

講談社で青年誌を手がける佐藤編集長は「デジタルとアナログの融合が進化する」と語ります。「紙の雑誌とデジタル配信のハイブリッド戦略が標準になり、読者はお気に入り作品をどちらの形でも楽しめるようになります。特に青年誌では没入型VR漫画の実験も始まっています」

一方、集英社の少女漫画部門では、国際展開を見据えた編集体制改革が進行中です。「海外での人気を最初から想定したストーリー開発が増えています。翻訳チームが企画段階から参加し、グローバル市場で共感される物語づくりを重視しています」と村田編集次長は明かします。

両ジャンルに共通する変化として注目されるのが、AI活用の本格化です。「背景描写やネーム作成など、クリエイターの負担を減らすAIツールが標準装備になるでしょう」と小学館の山下編集者は予測します。ただし「物語の核心部分は人間の感性が不可欠」という認識も共通しています。

読者参加型コンテンツも革命的に進化します。「単なる人気投票を超え、ストーリー展開に読者が直接関与するシステムを構築中です。特に少女誌では主人公の恋愛相手選びに読者の声が反映される作品も登場するでしょう」とKADOKAWAの中島編集長は語ります。

デジタルネイティブ世代の価値観を反映した新テーマも台頭しています。ジェンダー流動性やテクノロジーと人間の共生といった現代的テーマが、青年誌・少女誌の区分を超えて広がりつつあるのです。

漫画業界は今、読者とクリエイターの関係性を根本から変える転換点にあります。この変革の波に乗り、新たな物語体験を提供できる出版社が、業界の主導権を握ることになるでしょう。

5. 漫画業界激変の予感!2025年注目の新人作家と出版戦略

漫画業界に新たな風が吹き始めている。特に注目すべきは新進気鋭の作家たちの台頭だ。SNSでフォロワー10万人を超える「鈴木ナナミ」は、デジタルプラットフォーム「ピクシブ」で発表した短編作品が話題となり、講談社の月刊少女誌からスカウトされた。従来の編集部主導の発掘とは異なり、読者が先に才能を見出すという新しい流れを象徴している。

一方、青年誌では「川村隆二」のデビュー作が集英社の「ウルトラジャンプ」で連載開始となり、わずか3号で20万部の増刷が決定。ゲーム業界出身という異色の経歴を持つ彼の緻密な世界観構築と戦略的なストーリー展開は、業界関係者からも「ゲームのシナリオ設計のノウハウを漫画に持ち込んだ」と評価されている。

出版社側も戦略を変化させている。小学館は「次世代漫画家育成プロジェクト」を発表し、年間10名の新人に制作環境と生活費を3年間保証するプログラムを開始。白泉社は「グローバル・マンガ・イニシアチブ」として、海外市場を視野に入れた新人発掘に力を入れている。

最も興味深いのは、伝統的な出版社とWebコミック配信サービスの協業だ。スクウェア・エニックスは「マンガUP!」で人気を博した作家を紙媒体でも展開し、双方の強みを生かす戦略で成功している。

業界関係者によれば「次の5年で漫画制作・流通の形態は劇的に変わる」とのこと。編集者の役割も変化し、作品発掘だけでなくSNSマーケティングやグローバル展開のプロデューサーとしての機能が重視されるようになるだろう。新人作家の登場と出版社の戦略変化が、漫画業界の新たな地図を描き始めている。

コメント