こんにちは、漫画好きの皆さん!最近、日本の青年漫画が海外で爆発的な人気を集めているのをご存知ですか?「鬼滅の刃」「呪術廻戦」の大ヒットは氷山の一角にすぎません。実は今、欧米やアジア各国で日本の漫画文化が予想以上の広がりを見せているんです!

2025年に向けて、さらに加速する日本漫画のグローバル戦略について、業界insider情報をもとに徹底分析してみました。欧米人が夢中になる意外なジャンルから、世界市場で勝つための最新デジタル戦略、さらには翻訳の壁を超えるストーリーテリングの秘密まで、これからの漫画業界の動向をチェックしていきましょう!

海外在住の友人からも「周りの人たちが日本の漫画にどハマりしている」という話をよく聞くようになりました。この記事では、そんな海外バズる日本漫画の最新事情を、データと実例をもとに紹介します。漫画好きはもちろん、クリエイターやビジネスパーソンにも参考になる内容になっていますよ!

1. 日本の青年漫画が海外で大ヒット!欧米人が夢中になる意外なジャンルTOP5

日本の青年漫画が海外市場で空前の人気を博しています。かつてはニッチな趣味とされていた日本漫画も、今や世界中のエンターテイメント市場で大きな影響力を持つようになりました。特に欧米人読者の間では、従来の予想を覆すジャンルが人気を集めています。

最も注目を集めているのは「心理サスペンス」系作品です。『チェンソーマン』や『呪術廻戦』などのダークファンタジー要素を含む作品が、複雑な心理描写と共に欧米読者の心を掴んでいます。Netflix配信の『推しの子』も、エンターテイメント業界の闇を描いた作品として大きな反響を呼びました。

次に人気なのは「日常系哲学漫画」です。一見シンプルな日常を描きながら、深い人生哲学を織り込んだ『よふかしのうた』や『ぼっち・ざ・ろっく!』などが、SNSで熱心に議論される話題作となっています。

第3位は「大人のラブストーリー」です。恋愛至上主義ではない複雑な人間関係を描いた『ブルーピリオド』や『逃げるは恥だが役に立つ』は、現代社会の人間関係の機微を描いた作品として、特に20〜30代の欧米人に支持されています。

第4位には「職業もの」が入ります。『ゴールデンカムイ』や『宇宙兄弟』など、専門性の高い職業や活動を緻密に描いた作品が、異文化理解のゲートウェイとして機能しています。

そして第5位は意外にも「農業・食文化系」です。『銀の匙』や『美食探偵』など、日本の食文化や農業を題材にした作品が、サステナビリティへの関心が高まる欧米社会で注目を集めています。

これらの漫画は単なるエンターテイメントを超え、日本文化の「ソフトパワー」として機能し始めています。デジタル配信プラットフォームの普及により、翻訳版が世界中で同時に読めるようになったことも、この急速な人気拡大の重要な要因です。

2. 「鬼滅」だけじゃない!2025年に世界進出する注目の日本漫画とその戦略

「鬼滅の刃」の世界的ヒットは日本の漫画業界における一つの転換点となりました。しかし、グローバル市場で成功を収めている日本の漫画作品は他にも多数存在します。現在、「呪術廻戦」は北米やヨーロッパで絶大な人気を誇り、ファンベースを急速に拡大しています。特にNetflixでのアニメ配信以降、その勢いは加速しているのです。

また「チェンソーマン」も海外市場で特筆すべき成功を収めています。藤本タツキ氏の独特の作風と予測不能なストーリー展開は、西洋の読者に新鮮な衝撃を与えています。さらに海外出版社が採用している戦略として注目すべきは、デジタルとフィジカルの同時展開です。Viz Mediaは北米市場で公式アプリを通じた配信と同時に、品質の高い紙の単行本も展開し、コレクターズアイテムとしての価値を高めています。

将来的に国際展開が期待される作品としては「SPY×FAMILY」が挙げられます。家族ドラマとスパイアクションを融合させた独自の世界観は言語や文化の壁を超え、普遍的な魅力を持っています。すでに英語圏ではシリーズ累計900万部を突破したと報告されています。

また出版社の国際戦略も進化しています。集英社の「MANGA Plus」サービスは、世界中で同時翻訳配信するプラットフォームとして機能し、海賊版対策にも効果を上げています。講談社も「コミックデイズ」の国際版展開を視野に入れているとされ、翻訳AIの活用による多言語展開も検討されています。

海外で成功する漫画の共通点として、ユニバーサルなテーマと日本独自の表現様式のバランスが重要です。文化的な文脈を維持しながらも、国際的に共感できるメッセージを持つ作品が多くの国で受け入れられています。例えば「ブルーロック」はサッカーという世界共通の競技を題材にしながらも、日本独自の個性と成長の物語として描き出すことで差別化に成功しています。

最後に見逃せないのが「ワンピース」の長期戦略です。複数の国際プラットフォームでの展開に加え、Netflixでの実写ドラマ化も成功を収め、今後も継続的に国際市場での存在感を高めていくでしょう。国際市場での日本漫画の成長は今後も続き、新たなビジネスモデルと表現手法の融合がさらなる可能性を開くことは間違いありません。

3. 海外ファンが熱狂する日本漫画の共通点とは?グローバル展開の秘密を解説

海外で爆発的な人気を誇る日本の青年漫画には、実は共通する特徴があります。「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」といった作品が世界中で支持される理由を探ると、グローバル展開を成功させるための重要な要素が見えてきます。

まず挙げられるのが「普遍的なテーマ性」です。友情・努力・成長といった万国共通の価値観を描きつつも、日本特有の精神性や美学を取り入れた作品は海外でも共感を呼んでいます。例えば「進撃の巨人」は自由と抑圧という普遍的テーマを独自の世界観で表現し、文化的背景が異なる読者にも強い印象を与えています。

次に「キャラクターの多様性と深み」も重要です。NARUTO(ナルト)や「ONE PIECE」では、魅力的な登場人物たちがそれぞれバックストーリーを持ち、読者が感情移入しやすい構造になっています。この複雑なキャラクター造形が長期的なファンの獲得につながっているのです。

視覚的な特徴も見逃せません。「鬼滅の刃」の独特な呼吸法エフェクトや「チェンソーマン」の革新的な構図など、「一目で日本の漫画とわかる」ビジュアルが差別化要因となっています。これらの視覚言語は言葉の壁を超え、グローバルでの認知度向上に貢献しています。

さらに近年では「デジタルプラットフォームの活用」が成功の鍵を握っています。集英社の「MANGA Plus」やKADOKAWAの多言語展開など、出版社が公式ルートで海外ファンに作品を届ける体制を整えています。これにより海賊版対策とともに、正規の収益化が進んでいるのです。

メディアミックス戦略も重要です。漫画からアニメ、ゲーム、映画へと展開することで、異なる入口から作品に触れる機会を創出しています。「ジョジョの奇妙な冒険」のようにアニメ化によって再評価された作品も少なくありません。

興味深いのは、日本独自の文化要素を排除するのではなく、むしろ前面に押し出した作品が海外で支持されている点です。「鬼滅の刃」の日本の伝統的な要素や「呪術廻戦」の独特な呪術体系など、むしろエキゾチックな要素が差別化となり、グローバルな魅力に変換されています。

マーケティング面では、SNSを活用したコミュニティ形成も成功要因です。ファンアートの共有や考察の議論が活発に行われることで、作品への関与度が高まり、長期的な支持につながっています。国境を越えた交流が新たなファン層を生み出す好循環を生んでいるのです。

4. 世界市場で勝つ!日本の漫画出版社が取り組む最新デジタル戦略の全貌

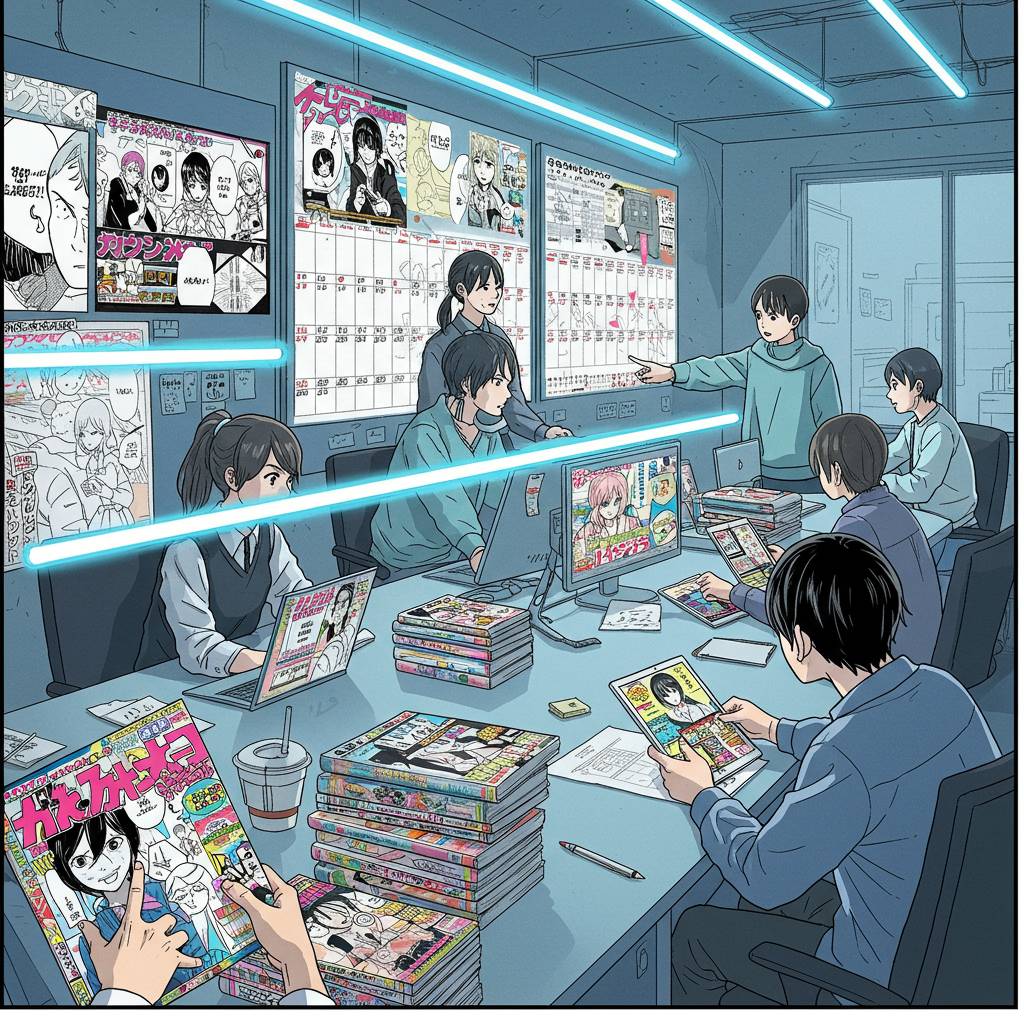

日本の漫画出版社は世界市場での競争力を高めるため、革新的なデジタル戦略を次々と展開しています。講談社や集英社、小学館といった大手出版社は、従来の紙媒体だけでなく、デジタルプラットフォームを駆使した多角的なアプローチで海外ファンの獲得に成功しています。

特に注目すべきは、多言語同時配信の拡大です。かつては英語版のみだった海外展開が、現在ではスペイン語、フランス語、ポルトガル語、ドイツ語など10言語以上で展開されるケースも珍しくありません。集英社の「MANGA Plus」は100か国以上でサービスを提供し、最新話を無料で読める仕組みが新規読者の開拓に貢献しています。

また、AIを活用した翻訳技術の導入も加速しています。講談社は独自開発したAI翻訳エンジンにより、ニュアンスや文化的背景を考慮した高品質な翻訳を実現。これにより翻訳コストを削減しつつ、スピーディーな多言語展開が可能となりました。

さらに注目すべきは、NFTやメタバース空間を活用した新たな読者体験の創出です。小学館は人気作品のキャラクターNFTを発行し、保有者限定のデジタルイベントを開催。コミュニティ形成に成功しています。また、集英社はメタバース内に「ジャンプワールド」を構築し、読者がアバターとなって作品世界を探索できるサービスを展開中です。

データ分析技術の活用も見逃せません。読者の閲覧パターンや滞在時間などのビッグデータを分析し、各国・地域の嗜好に合わせたマーケティング戦略を展開。角川グループはAIによる予測分析を基に、地域別のプロモーション最適化に成功した事例も報告されています。

国際的な共同制作も増加傾向にあります。日本の出版社と海外クリエイターのコラボレーションにより、グローバル市場を意識した作品づくりが活発化。講談社の「講談社インターナショナル・コミックス」レーベルでは、日本人作家と海外作家のタッグによる新たな作品が次々と生まれています。

海賊版対策も技術革新により進化しています。ブロックチェーン技術を活用した正規コンテンツ認証システムや、デジタル透かしによる不正コピー追跡など、複合的なアプローチで違法コンテンツの拡散防止に取り組んでいます。

世界市場で競争力を維持するため、日本の漫画出版社はデジタル技術を駆使した革新的な戦略を展開し続けています。今後も技術進化と市場ニーズを敏感に捉えた展開が、日本漫画のグローバルプレゼンスをさらに高めていくでしょう。

5. 翻訳の壁を超える!外国人にも伝わる「日本的ストーリー」の作り方

日本の漫画が持つ独特の魅力を海外に伝える際、最大の課題となるのが「翻訳の壁」だ。言葉の違いだけでなく、文化的背景や表現方法の違いも乗り越えなければならない。近年グローバルヒットした作品から学ぶ、外国人読者にも伝わるストーリー作りのポイントを解説しよう。

まず重要なのは「普遍的なテーマ」の存在だ。例えば「鬼滅の刃」が描く家族愛や「呪術廻戦」における友情と成長は、どの国の読者にも共感を呼ぶ普遍的価値観だ。文化的な違いがあっても、人間の根源的な感情に訴えるストーリーは国境を越える。

次に「視覚的な説明力」の強化が鍵となる。「ワンピース」のように言葉に頼らず、キャラクターの表情や動きで感情を伝える技術は翻訳の問題を最小化する。集英社の国際編集部によると、海外展開を考慮した作品では「セリフが少なくても理解できるコマ割り」が意識されているという。

興味深いのは「日本文化の要素」をどう扱うかだ。かつては和風要素を薄めるローカライズが主流だったが、現在は逆の傾向が見られる。「ちはやふる」のような日本の伝統文化を題材にした作品も、丁寧な解説パートを設けることで海外ファンを獲得している。講談社の海外マーケティング担当者は「異文化要素こそが差別化ポイントになる」と指摘する。

また「キャラクターデザイン」も重要だ。海外読者調査によれば、文化的背景が異なっても「感情が読み取りやすい顔の造形」「一目で区別できる個性的なデザイン」は普遍的に受け入れられる。「チェンソーマン」のような独特のビジュアルは言語を超えたインパクトをもたらしている。

翻訳においては「文化的文脈の補足」も効果的だ。例えば「スラムダンク」の新デジタル版では、日本の高校バスケットボールの文化的背景を説明する脚注が追加され、海外読者の理解を助けている。単なる言葉の置き換えではなく、文化的な翻訳が求められているのだ。

さらに注目すべきは「デジタルプラットフォームの活用」だ。マンガプラスなどのアプリでは、翻訳版と日本語版を並べて読める機能や、日本文化の解説ポップアップなど、デジタルならではの翻訳サポートが実装されている。これにより「原作の雰囲気を損なわずに理解を深める」環境が整いつつある。

日本漫画の海外展開において、翻訳は単なる障壁ではなく、クリエイティブな挑戦の場となっている。言語や文化の壁を超え、世界中の読者に感動を届けるストーリーテリングの技術は、これからの日本漫画の最重要戦略となるだろう。

コメント