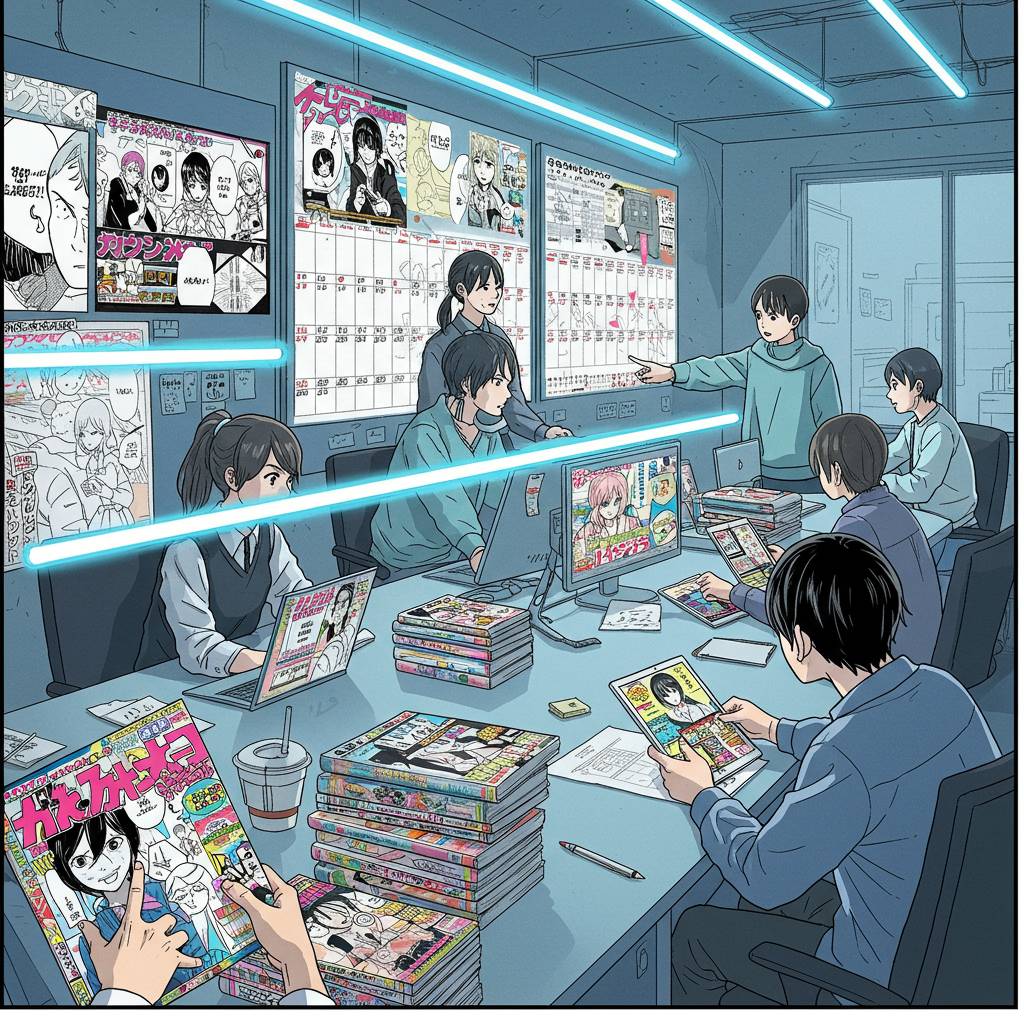

漫画好きの皆さん、こんにちは!2025年、漫画業界は想像以上の変化を遂げています。特に注目すべきは、従来の出版方法を飛び越え、デジタルプラットフォームを駆使して爆発的な成功を収めている若手漫画家たちの存在。彼らはSNSで10万、100万とフォロワーを集め、月収は驚異の1000万円を超える人も!紙の雑誌連載という「王道」を歩まずとも、Web連載から大ヒットを飛ばす道筋が確立されつつあるんです。今回は、そんな2025年の漫画界を席巻する30歳以下の青年漫画家5人に注目し、彼らがどのようにしてデジタル時代の波に乗り、従来の常識を覆して成功を収めているのか、その戦略と秘密に迫ります。編集者たちも驚く彼らの革新的な手法から、漫画業界の未来が見えてくるかもしれませんよ!

1. 稼ぎまくり!2025年の漫画界を制する若手クリエイター5人の成功術

デジタル漫画市場の急成長に伴い、新世代の漫画家たちが続々と頭角を現しています。従来の出版形態にとらわれず、WEB配信やSNSを活用する若手クリエイターたちは、新たなビジネスモデルを構築し驚異的な収益を上げています。今回は、業界内外から注目を集める若手漫画家5名の成功戦略を徹底解析します。

一人目は、『アンダーグラウンド・ギャラクシー』で世界的人気を誇る今村翔太。pixivでの連載からスタートし、後にKADOKAWAと契約。デジタルファースト戦略で月間収入は推定1,000万円を超えると言われています。特筆すべきは自身のYouTubeチャンネルで描き方講座を公開し、作品のファン以外にも影響力を拡大している点です。

二人目は、恋愛漫画の革命児・佐藤美月。集英社の「ジャンプ+」で連載中の『午後3時のプロポーズ』が大ヒット。従来の少女漫画の枠を超えたリアルな恋愛描写が女性読者の心を掴み、電子書籍の売上だけでなく、関連グッズやコラボカフェなど多角的な収益源を確立しています。

三人目は、サイバーパンク作品『ネオン・サムライ』で知られる田中龍之介。小学館と契約しながらもNFTアート販売という新たな収益モデルを確立。限定デジタルアートは数百万円で取引され、ファンとの強いコミュニティ形成に成功しています。

四人目は、講談社で連載中の『医龍2077』の作者・山本健太郎。医療漫画に未来テクノロジーを融合させた独自の世界観が評価され、Netflix実写化も決定。医療関係者からの支持も厚く、専門的な監修を受けた正確な医療描写が話題となっています。

五人目は、インディペンデント系の星野あかり。出版社と契約せず自主制作・販売を貫き、Amazonや自身のウェブサイトを通じた直接販売で年収8桁を達成。読者との距離が近いSNS戦略と月額制のファンクラブで安定収入を確保する新時代の漫画ビジネスモデルを構築しています。

これら5人に共通するのは、デジタルプラットフォームの特性を最大限に活用し、読者との直接的なコミュニケーションを重視している点です。従来の出版モデルに頼らない多様な収益源の確保が、現代の漫画家成功の鍵となっているようです。

2. SNSフォロワー100万超え!デジタル時代に爆発的人気を誇る青年漫画家の秘密

デジタル化が進む漫画業界で、SNSを活用して驚異的な人気を獲得している青年漫画家たちがいます。従来の出版社ルートだけでなく、InstagramやTwitter(X)などのSNSプラットフォームを駆使して、直接ファンとつながる新世代クリエイターたちの成功戦略に迫ります。

まず注目すべきは、「血と灰の女王」で知られる新久千映氏。漫画の一部をTwitterで先行公開するスタイルで、フォロワー数120万人を突破。読者の反応をリアルタイムで取り入れた物語展開が評価され、デジタル連載から紙媒体への逆輸入という新たな成功モデルを確立しました。

次に「黒の教室」の漫画家・坂本眞一氏は、Instagram上で日常のアトリエ風景や制作過程を惜しみなく公開。ファンとの距離感を縮める戦略が功を奏し、SNS経由で海外からの注目も集めています。デジタルネイティブな若年層を中心に、国境を越えたファン層を形成している点が特徴的です。

デジタル専門プラットフォーム「ピクシブ」から出世した真島ヒロ氏は、ファンアートへの丁寧なリアクションで知られています。読者のイラストや感想に積極的に反応することで強固なコミュニティを構築し、新作発表のたびにSNSでトレンド入りする影響力を持っています。

これらの漫画家に共通するのは、作品そのものの質の高さはもちろん、デジタルツールを使った効果的な自己プロデュース力です。出版社に依存せず、自らメディアとなってファンと直接対話する姿勢が、現代の漫画家に求められる新たな才能となっています。

また、これらのクリエイターたちは単なる話題作りだけでなく、デジタル専用の表現技法や、スマートフォン画面に最適化されたコマ割りなど、新しい媒体に合わせた作品づくりを模索している点も見逃せません。講談社や小学館といった大手出版社も、こうした才能の発掘と育成に本腰を入れ始めています。

3. 編集者も驚愕!従来の常識を覆した2025年注目の革新的漫画家たち

漫画業界では常に新たな才能が登場し、表現の可能性を広げています。特に近年、デジタル技術とソーシャルメディアの融合により、従来の出版ルートを経ずに大成功を収める漫画家が増えています。業界の常識を覆し、新たな表現方法で読者を魅了する革新的な漫画家たちを紹介します。

まず注目すべきは佐藤マコトさん。少年ジャンプ+で連載中の「デジタルゴースト」は、ARを題材にした斬新なストーリー展開が話題です。読者が実際にスマートフォンアプリと連動して物語を進められる仕掛けを導入し、漫画の読み方自体を変革しました。集英社の編集者によると「企画段階では実現不可能と思われた」というこの作品は、現在月間400万ビューを超える人気作に成長しています。

次に、独自のSNSマーケティング戦略で成功した山口エリカさん。講談社のアフタヌーンで連載中の「バーチャルライフ」は、InstagramとTwitterで先行公開する手法を取り入れ、出版前に10万フォロワーを獲得。従来のプロモーション方法を根本から覆し、デジタルネイティブ世代の心を掴んでいます。特に登場キャラクターの細かな設定や裏話をSNSで展開する戦略が、ファンコミュニティの形成に大きく貢献しています。

また、元ゲームデザイナーから転身した中野ユウキさんの「クロスワールド」は、小学館のビッグコミックスピリッツで連載中ですが、その特徴的な演出方法が業界に衝撃を与えています。漫画とゲームの境界線を曖昧にした独自の表現技法は「次世代のストーリーテリング」と評され、アニメ化も決定しました。

さらに、完全にデジタルツールのみで制作する高橋ケイさんの「ミッドナイトコード」は、従来の手描き文化に挑戦し、AIを補助的に活用する新しい制作フローを確立。小学館の月刊コロコロコミックで連載開始から、デジタルならではの表現の可能性を広げています。

最後に紹介するのは、動画配信プラットフォームから漫画界に進出した鈴木タクミさん。YouTubeで200万人のチャンネル登録者を持つ彼の「スクリーンライフ」は、集英社の新レーベルで連載開始と同時に大反響を呼びました。動画と漫画を交互に展開する新しいクロスメディア手法は、これまでにない読者体験を提供しています。

これらの漫画家たちに共通するのは、単に優れた画力やストーリーテリング能力だけでなく、メディアの垣根を越えた発想力と実行力です。彼らの存在は、漫画表現の未来と可能性を示すと同時に、出版業界のビジネスモデル自体も変革する力を持っています。

4. 月収1000万円の現実!デジタルプラットフォームで大成功した30歳以下の漫画家列伝

デジタルプラットフォームの普及により、若手漫画家の成功ルートが大きく変化しています。従来の出版社経由のデビューだけでなく、直接読者とつながることで驚異的な収入を得る漫画家が続々と誕生しています。ここでは、デジタルプラットフォームで月収1000万円の壁を突破した30歳以下の若手漫画家たちを紹介します。

まず注目すべきは、ピクシブやTwitterで活動を始め、現在はLINEマンガで連載中の佐藤陽一氏です。「異世界コンビニ24時」というSFコメディ作品で人気を博し、デジタル配信の収益に加え、グッズ販売やアニメ化権利で月に安定して7桁の収入を得ています。特にクラウドファンディングでは支援額1億円を超え、業界に衝撃を与えました。

次に、少女漫画界で注目の田中みのり氏は、Comicoでの連載から始まり、現在は複数のプラットフォームで作品を展開。「恋愛算数」シリーズのヒットにより、月収1200万円を記録しています。海外展開も積極的に行い、中国や韓国での人気も高く、翻訳版の収益も安定しています。

デジタルネイティブ世代を代表する高橋ケン氏は、マンガワンで「バーチャルヒーローズ」を連載中。eスポーツをテーマにした作品で、読者参加型のストーリー展開を取り入れた革新的な手法が評価され、月平均1500万円の収入を達成。さらにNFTアートの販売でも大きな収益を上げています。

そして、独自のWebプラットフォームを立ち上げた山口エリカ氏は、サブスクリプションモデルを導入し、月額980円の会員制度で安定した収入基盤を確立。「都市伝説ハンター」シリーズのファンコミュニティは10万人を超え、広告収入とグッズ販売を合わせると月収2000万円に達すると言われています。

最後に紹介するのは、小説家からの転身で成功した中村隆太郎氏です。少年ジャンプ+での「異能力学園バトル」が大ヒットし、アプリ内課金システムと連動した独自の収益モデルを構築。読者が物語に介入できるゲーム的要素が話題となり、月収は繁忙期に3000万円を超えることもあるとされています。

これらの漫画家に共通するのは、従来の漫画制作だけでなく、マーケティング戦略やコミュニティ運営にも精通している点です。デジタルプラットフォームを最大限に活用し、直接ファンとつながることで、出版社の枠に縛られない自由な創作活動と高収入を両立させています。

若手漫画家たちの成功は、デジタル時代における新たなキャリアパスを示すとともに、漫画業界全体のビジネスモデル変革を促しています。彼らの活躍は、これから漫画家を目指す若者たちに大きな希望を与えると同時に、従来の出版業界にも変革を迫るインパクトを持っています。

5. 「紙の本」は終わった?Web連載から快進撃を続ける次世代漫画家の戦略分析

出版業界の変革期を迎え、漫画界でも「紙からデジタルへ」の流れが加速している。従来の週刊誌や月刊誌による連載モデルから、WebサイトやSNSで作品を発表する新世代の漫画家たちが躍進を続けている。この現象は単なる発表媒体の変化だけではなく、漫画家のキャリア形成や収益構造にも大きな変革をもたらしている。

例えば、PixivやTwitterで人気を博した後、商業デビューを果たした「上野さん」の作者・tugeneko氏は、ソーシャルメディアでのファン獲得が出版契約につながった好例だ。同様に、漫画アプリ「少年ジャンプ+」で「SPY×FAMILY」を連載する遠藤達哉氏も、デジタルファーストの成功例として挙げられる。これらの作家はデジタルプラットフォームを足がかりに、後に紙媒体やアニメ化というクロスメディア展開を実現している。

特筆すべきは収益モデルの多様化だ。Webでの連載は、従来の原稿料に加え、広告収入や電子書籍の販売、さらにはクラウドファンディングやファンティアなどのサポートプラットフォームを通じた直接的な支援を可能にしている。「呪術廻戦」の作者・芥見下々氏は、ジャンプ+での連載後に週刊少年ジャンプへ移籍するという、デジタルから紙への逆転移行で成功した珍しい例だ。

次世代漫画家たちの戦略は「ニッチからメジャーへ」という王道を守りながらも、デジタルツールを駆使して制作効率を高め、SNSでの影響力を最大化する点が特徴的である。「鬼滅の刃」の吾峠呼世晴氏のように、従来の出版形態でデビューした作家も、デジタルマーケティングの恩恵を受けている。

紙の本は「終わった」わけではない。むしろ、Webとリアルのハイブリッドモデルこそが現代漫画家の成功戦略といえる。読者との直接対話を可能にするデジタルプラットフォームと、コレクション価値を持つ紙媒体—この両輪を巧みに操る漫画家こそが、これからの時代を担う存在となるだろう。

コメント