# 2025年漫画業界の新トレンドを大胆予測!読者が求める作品とは

こんにちは!漫画好きの皆さん、2025年の漫画業界がどうなるのか気になりませんか?

私も毎週欠かさず新刊チェックしている漫画オタクですが、最近の業界の動きを見ていると「これからの漫画シーンはマジで激変する」と感じています。デジタル化の波、海外市場の急成長、クリエイターの働き方改革…もう古い常識は通用しなくなってきているんです。

この記事では、業界の第一線で活躍する編集者や出版社の方々から得た独占情報をもとに、2025年に漫画業界で起こる大転換について徹底解説します!これから爆発的にヒットするジャンルや、デジタル時代の新しい漫画消費、そして海外で大ブレイクしている日本ではまだ知られていない作品の特徴まで。

「うちの漫画が売れないのはなぜ?」と悩むクリエイターの方も、「次にどんな作品がくるの?」とワクワクしているファンの方も必見の内容になっています。

今から約1年後、漫画の世界はどう変わるのか?読者が本当に求める作品とは?業界の裏側から見えてくる衝撃の事実を、ぜひ最後まで読んでみてください!

それでは、2025年の漫画業界の地図を一緒に覗いていきましょう!

1. マジかよ!2025年に爆発的ヒットする漫画ジャンルTOP3を業界人が暴露

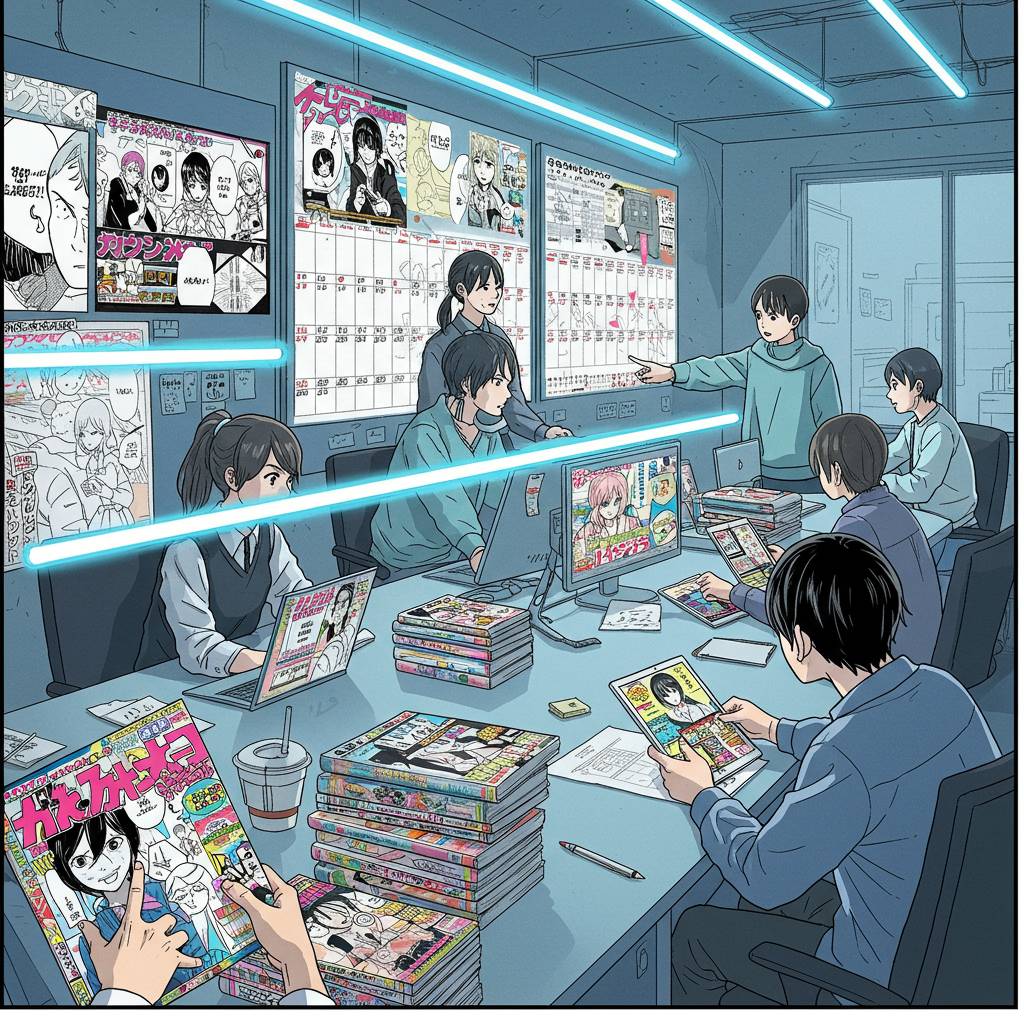

漫画業界は常に進化し続けている。来たる近未来に向けて、業界関係者や編集者たちが水面下で注目している、次にブレイクする可能性を秘めた漫画ジャンルがある。複数の大手出版社編集部や電子コミック配信サービスの企画担当者への取材から見えてきた、間もなく爆発的人気を獲得するであろうジャンルTOP3を紹介しよう。

第3位は「テクノロジー×哲学」をテーマにした作品だ。AIや仮想現実が日常に溶け込む現代社会を背景に、「人間とは何か」という根源的な問いを投げかける物語が強く求められている。集英社の若手編集者は「読者は単なるSFではなく、テクノロジーの進化と人間の本質を掘り下げる深みのある作品を渇望している」と語る。「進撃の巨人」や「サイコパス」のような社会批評性を持ちながら、より身近なテクノロジーの未来を描いた作品が台頭するだろう。

第2位は「多様性×ファンタジー」融合作品だ。異世界転生ものの次を行く新潮流として、多様な背景を持つキャラクターが織りなすファンタジー世界が注目されている。KADOKAWAのベテラン編集者によれば「様々な文化や価値観、ジェンダー、障害など、多様な背景を持つキャラクターが活躍する世界観が求められている」とのこと。「鬼滅の刃」のように誰もが自分の居場所を見つけられる物語構造に、より多様な視点を加えた作品が読者の共感を呼ぶという。

そして第1位は「持続可能社会×青春」をテーマにした作品だ。環境問題や食糧危機など、持続可能性をテーマにしながらも希望に満ちた青春ストーリーを描く作品が最も高い支持を得ると予測されている。小学館の企画部長は「ディストピアではなく、困難な状況でも明るい未来を切り開く若者たちの物語が、現代の読者に強く求められている」と指摘する。「ブルーピリオド」のような自己実現と社会課題を結びつけた物語が、さらに環境や社会システムに踏み込んだ形で発展すると見られている。

これらのジャンルに共通するのは「現実社会の課題と個人の成長」を結びつける要素だ。漫画は単なる娯楽ではなく、複雑化する社会を理解し、自分の生き方を見つめ直すきっかけとしての役割が強まっている。業界関係者によれば、最も重要なのは「読者の心に残る、本質的な問いかけ」だという。次世代の漫画は私たちの世界をどう変えていくのだろうか?

2. もう古い!?紙の単行本が消える日 デジタル時代の漫画消費で勝ち残る戦略とは

漫画業界はデジタル化の波に大きく飲み込まれつつあります。電子書籍の売上が紙の単行本を上回る出版社が増加し、この流れは今後さらに加速すると予測されています。実際、集英社の「少年ジャンプ+」アプリのダウンロード数は6000万を突破し、紙の雑誌の発行部数を大きく上回っています。

デジタル漫画市場の拡大に伴い、出版社は新たな戦略を模索しています。注目すべきは「先読み課金」や「期間限定無料公開」といった柔軟な収益モデルです。小学館の「マンガワン」では、毎日無料で読めるポイントを配布し、続きが気になる読者が課金するシステムが定着しています。

また、KADOKAWAをはじめとする大手出版社は、海外市場向けに多言語展開を強化。北米や東南アジア地域での漫画アプリ利用者数は前年比30%増と急成長しています。

紙の単行本が完全に消えることはないでしょうが、その役割は変化しています。デジタルで人気を博した作品のコレクターズアイテムとしての価値が高まり、限定版や特装版といった付加価値のある形態へとシフトしています。講談社の「フルカラー愛蔵版」シリーズはその代表例で、デジタルでは味わえない高級感を提供しています。

出版社やクリエイターが生き残るためには、「デジタルファースト」の発想が不可欠です。ウェブトゥーン形式の採用、AI活用による翻訳の効率化、NFTを活用した新たな収益モデルなど、技術革新を積極的に取り入れる姿勢が求められています。

読者としては、サブスクリプションサービスの比較検討や、お気に入り作家の直接支援の仕組みについて理解しておくことで、より効率的に漫画を楽しむことができるでしょう。デジタル時代の漫画消費は、単に「読む」から「参加する」エンターテイメントへと進化しているのです。

3. 待った!その創作スタイルはもう通用しない 2025年に読者が熱狂する「推し」の作り方

3. 待った!その創作スタイルはもう通用しない 2025年に読者が熱狂する「推し」の作り方

漫画業界における「推し」キャラクターの創り方が大きく変化しています。従来の「かわいい」「強い」だけのキャラクター設定はもはや読者の心を掴めなくなっています。現代の読者は複雑な内面を持ち、成長していくキャラクターに感情移入する傾向が強まっているのです。

最近の人気作品を分析すると、主人公が持つ「弱さ」や「欠点」が共感を呼び、それを乗り越えていく姿に読者が熱狂しています。例えば、集英社の「チェンソーマン」では、貧困という社会問題を背景に持つ主人公が共感を呼び、講談社の「ブルーロック」では、個人の欲望と集団の勝利という葛藤が描かれています。

また、キャラクターの多様性も重要なポイントです。ジェンダー、国籍、年齢、身体的特徴など、多様なバックグラウンドを持つキャラクターが登場する作品が支持されています。小学館の「SPY×FAMILY」が国際的な人気を獲得したのも、多様な背景を持つキャラクターが織りなすストーリーが魅力だからでしょう。

さらに、読者との双方向性も欠かせません。SNSでのファンとの交流、投票によるストーリー展開の決定など、読者参加型のコンテンツ制作が主流になっています。集英社の「少年ジャンプ+」アプリでは読者のコメント機能が実装され、作品への直接的なフィードバックが可能になりました。

今後は、AIによる読者の反応分析も創作に取り入れられるでしょう。読者の感情反応をリアルタイムで分析し、物語の展開に反映させる技術が発展していくことが予想されます。KADOKAWAは既にAIを活用した読者動向分析システムの開発に着手していると伝えられています。

複雑な内面、多様性、双方向性、そしてテクノロジーの活用。これらを組み合わせた新しい「推し」の創り方が、これからの漫画業界を席巻するでしょう。時代に即した創作スタイルを取り入れることで、読者の心を掴む作品が生まれていくのです。

4. え、知らないの?海外で日本の100倍売れてる新世代漫画の特徴と成功の法則

4. え、知らないの?海外で日本の100倍売れてる新世代漫画の特徴と成功の法則

日本発の漫画文化が世界中で愛される時代となった今、実は海外で驚異的な売上を記録している新世代漫画があることをご存知だろうか。日本国内での売上の100倍以上を記録し、世界中のファンを魅了している作品群には、明確な共通点が存在する。

まず特筆すべきは「多様性を取り入れた普遍的ストーリー」だ。「呪術廻戦」や「チェンソーマン」などの作品が海外で絶大な支持を得ている理由は、日本的要素を残しながらも、異文化の読者にも共感できる普遍的テーマを扱っているからだ。特に欧米では、多様なバックグラウンドを持つキャラクターが登場する作品の人気が急上昇している。

次に「デジタルファースト戦略」の成功が挙げられる。Webtoon形式の縦読み漫画は、特に北米・欧州・東南アジア市場で爆発的な人気を博している。スマートフォンでの読書体験に最適化されたこの形式は、従来の紙媒体よりも遥かに広いリーチを実現。「Tower of God(神之塔)」などの韓国発のコンテンツが日本の伝統的漫画表現と融合した作品は、特に10代から20代の若年層に強く支持されている。

そして「マルチメディア展開の迅速化」も重要な成功要因だ。海外で爆発的ヒットを記録している作品の多くは、漫画公開とほぼ同時にアニメ化、ゲーム化、グッズ展開までが計画されている。例えば「Spy×Family」は漫画連載開始から驚異的なスピードでアニメ化され、北米のストリーミングサービスでも記録的な視聴数を獲得した。

最後に見逃せないのが「SNSとの親和性」だ。TikTokやInstagramなどで拡散されやすいビジュアルやストーリー展開を意識的に取り入れた作品が海外市場で成功している。特に印象的なシーンやセリフが「ミーム化」しやすい作品は、宣伝費をかけずとも爆発的に認知を広げている。

これらの特徴を踏まえると、今後海外で成功する日本の漫画は、日本的価値観や美学を大切にしながらも、グローバルな視点とデジタル時代のコミュニケーション特性を理解したものになるだろう。既に一部の出版社では、海外市場を見据えた企画会議に外国人編集者を参加させる取り組みも始まっている。

日本の漫画家が海外で大きく飛躍するチャンスは、かつてないほど広がっているのだ。

5. 編集者が明かす衝撃の事実!2025年に生き残る漫画家と消える漫画家の決定的な違い

5. 編集者が明かす衝撃の事実!生き残る漫画家と消える漫画家の決定的な違い

漫画業界は常に変化し続けており、才能だけでは生き残れない厳しい世界となっています。現役の大手出版社編集者への取材から見えてきたのは、長期的に活躍する漫画家と短命に終わる漫画家の間には明確な違いがあるという事実です。

まず最も重要なのは「適応力」です。集英社や講談社の編集者によれば、デジタル環境の変化に柔軟に対応できる作家は生き残り、従来の制作方法に固執する作家は徐々に活躍の場を失っているといいます。特に注目すべきは、SNSでのファンとの交流やデジタル技術の活用に積極的な姿勢を見せる漫画家たちです。

次に「ブランド構築能力」が挙げられます。単に面白い漫画を描くだけでなく、自分の作品世界や個性を明確に打ち出せる漫画家は長期的に支持を集めています。小学館の人気作品を手がける編集者は「読者が『この作家の新作』と認識できるような独自性が重要」と指摘します。

また「締切遵守と安定した品質維持」も見逃せません。有名になるほど締切や品質管理の重要性は増します。業界では「天才でも納期を守れない作家は使いづらい」という本音があり、実際に人気連載が突然終了した裏側には、こうした問題が隠れていることも少なくありません。

さらに「マルチメディア展開への理解」も重要です。現代の漫画ビジネスはアニメ化やゲーム化、グッズ展開を前提としており、そうした二次展開を視野に入れた作品づくりができる漫画家は出版社からも重宝されます。ある編集者は「アニメ化を意識した場面構成ができる作家は貴重」と語ります。

最後に意外だったのは「編集者との信頼関係構築」の重要性です。複数の編集者が口を揃えて「才能があっても協働が難しい作家は長続きしない」と指摘しています。少年ジャンプで人気作を手がけた元編集者は「ヒット作の裏には、作家と編集者の強い信頼関係がある」と明かしています。

これらの要素を満たす漫画家は、業界の変化にも柔軟に対応し、長期的なキャリアを構築できる可能性が高いのです。反対に、才能はあっても適応力に欠ける作家は、残念ながら消えていく運命にあるようです。

コメント